7月,江苏大学艺术学院“‘艺’起护河 彩绘清波”实践团走进江苏省徐州市邳州市运河社区暑托班,开展了一场别开生面的“垃圾分类进课堂”专题教育活动。实践团成员运用生动活泼、通俗易懂的语言,向孩子们讲解了垃圾分类的重要性和现实意义,强调了这一行动对环境保护和资源节约的积极作用。通过专业知识传授与实际护河行动,探索“艺术+环保”的创新实践模式。

在活动现场,团队成员通过精心准备的图片展示,帮助孩子们直观清晰地认识和区分不同类型垃圾,初步建立起垃圾分类的认知框架。宣讲环节以一部生动有趣的动画短片开场,迅速吸引孩子们的注意力,自然引出“垃圾分类”主题。团队成员采用充满童趣的语言讲解垃圾分类意义、分类标准及投放技巧,进一步激发了孩子们的参与热情。为加深理解与记忆,实践团还特别设计了趣味垃圾分类小游戏,将知识融入互动体验之中。

图为团队成员在提问暑托班小朋友问题。庞晨晨供图

“你们知道用完的废旧电池应该归类为哪一种垃圾吗?”“收到快递后,快递盒该扔进哪个颜色的垃圾桶呢?”实践团成员结合生活实际提问,孩子们踊跃举手抢答,课堂上掌声与笑声此起彼伏。

“我知道!废旧电池是有害垃圾!”现场的一位9岁小学生大声回答后,还补充道,"我家里就用一个盒子专门装废旧电池。”不少孩子也纷纷分享自己家中的垃圾分类做法,课堂气氛热烈活跃。暑托班的负责人说“这种形式非常新颖,孩子们一下子就产生了兴趣。平时我们也会讲垃圾分类,但实践团带来的方式,更受孩子们的欢迎。”

图为暑托班小朋友在举手回答问题。庞晨晨供图

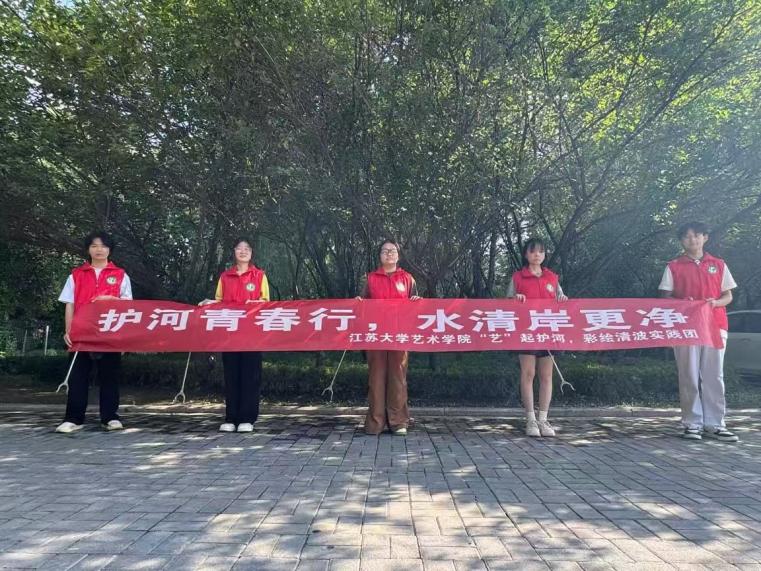

室内宣讲结束后,实践团成员身着统一的红色志愿背心,携带垃圾夹、垃圾袋等工具,前往当地公园的河流沿岸开展实地护河行动。夏日炎炎,成员们不顾烈日酷暑,专注巡查河岸及周边区域,细致清理各类垃圾。

实践团队员胡语婷在清理河岸边芦苇下的垃圾时,钳起一团发黑、呈絮状物的垃圾,刺鼻的腐臭味瞬间弥漫。“在这个过程中,最让人感到难以忍受的莫过于处理那些已经腐烂的垃圾,”她坦言道。即便如此,她仍强忍着不适感,用双层塑料袋将垃圾严密封装,防止异味扩散。“直到那一刻,我才真正深刻地领悟到,环保绝不仅仅是一个停留在口头上的理念,它更是一种需要我们与脏污顽强较劲、坚持不懈的实际行动。”

图为实践团成员在河道旁清理垃圾。庞晨晨供图

在清理过程中,不时有居民驻足观看。一位带着孩子游玩的市民表示:“看到大学生志愿者们这么认真地清理垃圾,很受触动。以后我们也会更加注意,不随意丢弃垃圾。”

对于实践团成员来说,这次活动不仅是一次服务社区的实践,更是一次深刻的环保教育。

“之前在学校学的都是理论知识,这次亲身参与河流清理,才真正体会到环保工作的不易,”实践团成员深有感触地说。

此次实践活动让团队成员收获颇丰。活动负责人庞晨晨感慨道:“原本以为环保离自己很远,亲身参与后才发现,每一个小行动都能汇聚成大力量。”

图为实践团成员在结束后的合照。庞晨晨供图

据了解,该团队将充分发挥艺术类专业特长,持续探索“艺术+环保”实践路径,用创意赋能生态保护,为乡村振兴和生态发展贡献力量。通过将专业知识与社会实践相结合,大学生们正在用实际行动诠释新时代青年的责任与担当。

(通讯员 庞晨晨 胡雨婷 黄忠琳 夏雨)